Billy Cobham - Spectrum

Per un musicista, che sia cantante, strumentista, direttore, compositore, arrangiatore, insegnante, la formazione è un percorso che non finisce mai; il musicista è in continuo apprendimento, studia continuamente. Il motivo di questa considerazione è di facile intuizione: la necessità di migliorarsi, che a sua volta è inesauribile, e la sterminata letteratura a disposizione, oggi più che in ogni altra epoca della storia passata, che offre una quantità sbalorditiva di spunti e di metodi.

LUIGI LUCCI

4/4/20258 min read

Billy Cobham - Spectrum

Per un musicista, che sia cantante, strumentista, direttore, compositore, arrangiatore, insegnante, la formazione è un percorso che non finisce mai; il musicista è in continuo apprendimento, studia continuamente.

Il motivo di questa considerazione è di facile intuizione: la necessità di migliorarsi, che a sua volta è inesauribile, e la sterminata letteratura a disposizione, oggi più che in ogni altra epoca della storia passata, che offre una quantità sbalorditiva di spunti e di metodi. Per chi ha seguito percorsi accademici, e quindi ha svolto studi in conservatorio o in accademie musicali e coreutiche, la presenza e il supporto della figura del maestro ha rappresentato e costituito un enorme possibilità di conoscenza, di disciplina e di crescita. Gli autodidatti hanno magari dovuto lavorare ispirandosi a figure di spicco del mondo artistico, cercando di seguire tappe più o meno chiare dei percorsi formativi o artistici ora di uno ora di un altro; studiando dai vari metodi, andando ai seminari, assistendo alle masterclass...

Tutti però siamo concordi nell’affermare che l’ascolto è indispensabile, straordinariamente formativo.

E un musicista ascolta in maniera molto diversa da quella di una persona qualsiasi.

Un lavoro in particolare, che ricordo fra gli ascolti della mia gioventù, è quello che oggi voglio suggerire ai lettori. Non sono certamente la persona più adatta e capace di recensire un disco, perciò non è questo il mio intento; desidero innanzitutto condividere questo ascolto, questo bellissimo contributo all’arte che meravigliosi professionisti hanno offerto.

L’anno è il 1973, un momento molto intenso per la musica statunitense ed europea: gli artisti hanno fatto propria l’eredità del rock’n’roll di Elvis, delle melodie dei Beatles e dei Rolling Stones, del blues di Aretha Franklin e del funk di James Brown. Il jazz si è evoluto ancora una volta, ha assorbito anche le idee e gli stili del nord Europa, nuove visioni caleidoscopiche si affacciano e disegnano un futuro difficile da decifrare. Questa “new thing” che serpeggia fra i jazzisti già dalla metà degli anni ‘50, dal sud Africa a Helsinki, da San Francisco a Londra, e anche in Italia, porterà ad un nuovo modo di interpretare, di pensare, che passerà alla storia come “free jazz”.

Salgono alla ribalta artisti incredibili che, grazie anche ai progressi tecnologici, possono ora disporre di strumentazioni all’avanguardia, capaci di nuove sonorità, di pensieri musicali inauditi.

La scuola di Jimi Hendrix, da pochi anni deceduto, e indiscusso maestro della chitarra elettrica, nonché simbolo di un movimento culturale di contestazione e di rinnovamento; i prodigi di Jaco Pastorius, il signore del basso elettrico, uno strumento che ha conosciuto molte difficoltà prima di essere inserito in orchestra e che Jaco ha nobilitato in maniera ineguagliabile; i Led Zeppelin, gli AC/DC, i Deep Purple, i Black Sabbath, i Bee Gees.

In Italia eccellenti musicisti danno vita a progetti destinati a fare la storia: Le Orme, la Premiata Forneria Marconi (PFM), il Banco del Mutuo Soccorso (BMS), i New Trolls, solo per citarne alcuni.

Dalla fine degli anni ’60 una nuova corrente, che vedrà molte opposizioni e parecchi scontri, comincia a nascere fra i musicisti, e si propone di creare un genere musicale sperimentale, avvertendo la necessità di una nuova forma espressiva e comunicativa. Fa suoi i contenuti del rock, del jazz e del pop, utilizzando in modo originale e sorprendente l’elettronica e anche gli strumenti etnici.

Per questa sua origine multistilistica questa nuova musica verrà dapprima nello slang e poi ufficialmente denominata “fusion”, proprio per la fusione fra vari generi e stili. Troverà molti oppositori nel suo cammino, fra cui nomi importanti come il trombettista Wynton Marsalis, che non approverà mai l’idea ritenendola un calderone privo di una vera identità musicale e artistica.

Ma ormai la cosa ha preso piede, e non si fermerà più per parecchi anni a venire.

Con il patrimonio tecnico e spirituale dei grandi maestri del blues, del jazz e del rock, i nuovi musicisti elaborano strutture musicali complesse, articolate, adoperando tempi metrici difficili, spesso in rapida successione, e trasgredendo alle consuete e tradizionali regole armoniche.

In realtà il jazz aveva già esplorato questi mondi e lo aveva fatto in precedenza, pur rimanendo comunque legato alla sua visione, al suo swing, allo stile.

Nel mondo fusion tutto cambia, ogni contenuto è accolto con interesse ed elaborato a volte con arguzia e provocazione, al punto da riuscire a comporre talvolta opere tecnicamente davvero complicate.

Un giovane batterista e compositore nero, nato a Panama, si fa notare in questo periodo per la sua versatilità: è un compositore, un eccellente esecutore, un bravissimo didatta e si è formato alla scuola dei grandi batteristi del jazz: Max Roach (Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charles Mingus), Art Blakey (Jazz Messengers, anche noti come Art Blakey’s Messengers), Roy Haynes (Charlie Parker, Stan Getz, John Coltrane).

Dopo aver collaborato per diverso tempo con importanti nomi del panorama musicale della sua epoca, fra cui Horace Silver, George Benson, i fratelli Michael e Randy Brecker, John Abercrombie, Miles Davis, George Duke, John Scofield, e molti altri, arriva il momento del progetto personale.

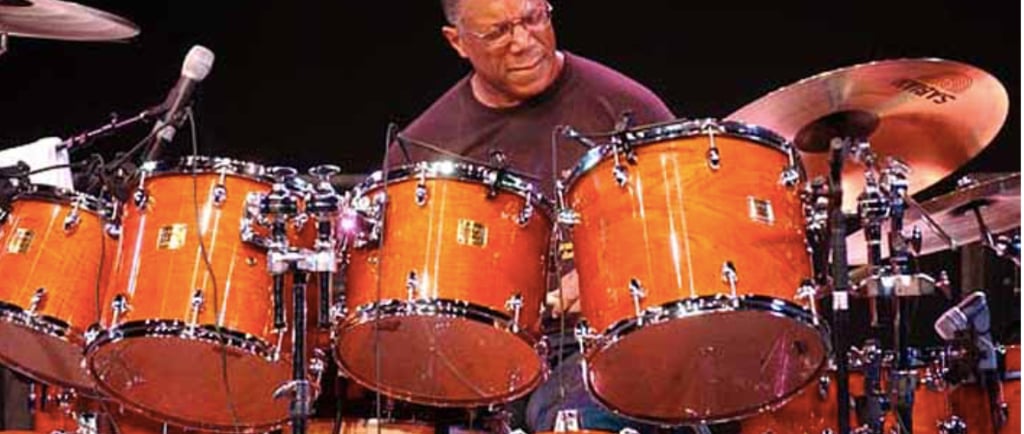

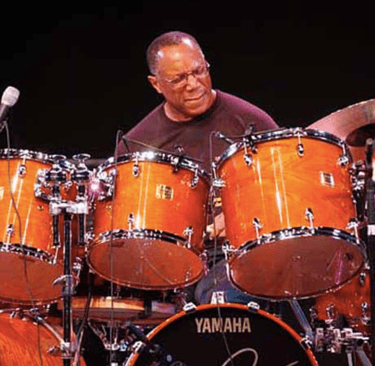

Stiamo parlando di Billy Cobham e del suo primo disco “Spectrum”, un’autentica icona della musica fusion.

Uno dei punti di forza di questo artista è la sua capacità di passare da un genere musicale all’altro con estrema padronanza e naturalezza, dosando sapientemente notevoli capacità tecniche, ispirazione, intuizione, interplay, creatività.

Spectrum nasce in collaborazione con Ron Carter (contrabbassista storico di Miles Davis), Lee Sklar (bassista dal curriculum interminabile), Jan Hammer (tastierista con, fra gli altri, Stanley Clarke, Jeff Beck, John McLaughlin e MahavishnuOrchestra), Tommy Bolin (chitarrista dei Deep Purple fino al 1976, anno della sua morte).

Il lavoro di composizione è frenetico e ricco di idee, i contributi dati da ciascun membro della formazione sono di altissimo valore tecnico ed artistico, l’idea di base fiorisce in una moltitudine di espressioni ritmiche ed incisive, armonicamente avvincenti, acusticamente avvenenti e stimolanti, le soluzioni sono spesso audaci, futuristiche, sorprendenti.

Il brano di apertura “Quadrant” mette subito in chiaro le cose: il virtuosismo di Bolin si libra magnificamente sulle ritmiche di Cobham in un crescendo lungo e serpeggiante, spaziando dal blues al rock, richiamando frasi tipiche di quei linguaggi e improvvise declinazioni personali.

Tutto procede fino all’incalzare del basso che accompagna l’intro al compimento e alla presentazione del tema. Da questo momento in poi è tutto un fuoco d’artificio: fill-in batteristici e assoli chitarristici fulminanti con il basso elettrico e il fender Rhodes che tengono banco con fermezza e assoluta sapienza stilistica.

Searching for the Right Door: graduale intro di batteria con improvvise incursioni verso frammenti ritmici accennati e poi lasciati, pelli risonanti, piatti limpidi, vibranti, piccoli sprint con punte di dinamica e improvvisi diminuendo... Un’espressione personale del protagonista, un suo momento di ricerca. Nel contempo un saggio di tecnica e di ricercata eleganza.

Spectrum: il brano che dà il titolo al disco, 7/8 di garbo, leggerezza, groove e melodia in pieno stile funk anni ’70. Il tema è affidato ai fiati e il basso al piano Rhodes che sostiene per poi esordire di quando in quando con richiami jazzistici improvvisati e poi tematici. È la volta poi del Moog sempre di Hammer che cede successivamente spazio ad un superbo assolo di Joe Farrel al sassofono soprano. Farrel lo ritroveremo anche in “Light as a Feather” dei “Return to forever” con Chick Corea.

Si susseguono unisoni e poi spazio al solo di flicorno di Jimmy Owens.

In questo disco la sezione ritmica vede al contrabbasso Ron Carter, la cui sonorità è impeccabile. A lui è affidata l’ultima nota del brano che risuona da sola fino al suo naturale smorzamento.

Anxiety: Cobham introduce solo, in un frullare di rullante e tom che pian piano lentamente decresce e rallenta, ogni tanto puntato da kick e piatti vario tipo. Un altro momento personale dell’artista, simile a “Searching for the Right Door”. Un cameo che rappresenta il cammino di ricerca e che viene offerto in omaggio all’ascoltatore.

Taurian matador: partenza spedita in unisono tematico di basso, chitarra e Moog. Cobham segue con virtuosismi pirotecnici la presentazione del tema per poi assestarsi sul groove che accompagnerà lo svolgimento del brano. Qui il Moog di Hammer e la chitarra di Bolin si avvicenderanno lanciandosi frecciate solistiche di crescente complessità e dinamica mentre la sezione ritmica sostiene e incalza seguendo magnificamente i due contendenti che alla fine vanno ad un unico tema armonizzato. Conclusione ancora tematica con il Moog che appoggia una nota grave modulando i filtri e modificando il suono mentre si smorza.

Stratus: forse uno dei brani più noti di questo lavoro. Un potente, circolare, massiccio groove di basso elettrico su cui si innesta il tema di Moog e l’armonia del piano Rhodes in sua risposta. Tema all’unisono e poi ripresa, di nuovo il basso protagonista.

Il gioco passa a Bolin che si esprime in maniera turbinosa e crescente letteralmente tirandosi dietro tutta la formazione in un mirabile progresso sonoro e creativo. Bolin prende spazio, e la formazione glielo concede tutto, sottolinenando con un breve fill marcato la conclusione del suo intervento.

Poi le parti si invertono: Hammer al Moog in solo e Bolin sorregge con elaborazioni sonore ritmiche magistrali. Qui Cobham lascia spazio ai suoi colleghi pur senza mai mancare di essere presente con eleganza e chiarezza di intenzioni.

Anche per Hammer finale con fill marcato e poi tutti a riprendere in unisono il tema che porta alla conclusione. È il turno di Cobham che da sfogo alla sua potenza creatrice, producendo una serie di fill colorati, tematici, avventurosi, e lo lasciano fare sfumando dalla regia mentre ancora suona.

Un’ingiustizia secondo me...

To the women in my life: un pianoforte esegue una melodia in uno spazio ampio, un richiamo di melodia ad un tema classico, che vede ogni tanto l’uso di dissonanze impreviste, di sfacciati virtuosismi, per poi procedere fra il blues e alcune soluzioni armoniche quartali in un dinamico crescendo, verso una conclusione semplice ma efficace, che afferma definitivamente il senso della dedica del titolo.

Un'altra breve composizione, uno stile compositivo che vedremo a volte anche in altri lavori di artisti di epoche successive. Un certo ermetismo e forse anche qualche elemento impressionista sono probabilmente gli aspetti stilisticamente identitari di queste scritture che nascono improvvisamente, con un moto dell’animo, con un improvviso bisogno, un’esigenza espressiva, narrativa, e proprio per la loro natura impulsiva, balenano nel buio e nello spazio dell’immaginario dell’artista.

Le Lis: medium tempo con sezione ritmica magnificamente supportata dalle percussioni e da un basso dal timbro rotondo e pulsante. Tema ai fiati che esordiscono morbidamente in unisono con il Moog e supporto di Rhodes.

Cobham è preciso come un orologio e avvolgente come una carezza, accompagna con un fill-in al solo di Moog. Hammer da prova di elevata abilità tecnica e di ispirazione, coniugando un sapiente uso dello strumento con una nutrita serie di fraseggi.

La scelta dei timbri è perfetta, in armonia con lo stile dell’epoca, dell’ambiente, della tessitura, dell’ensemble. Impossibile farlo razionalmente, è un miracolo dello spirito dell’artista.

A conclusione del solo il tema viene richiamato, tuttavia non abbandonando totalmente il solista, che ogni tanto fa capolino insieme al flicorno, ed entrambi conducono alla conclusione con una cadenza sospensiva.

Snoopy’s search / Red Baron: intro destabilizzante affidato ai sintetizzatori che emulano un complesso processo di elaborazione elettronico. Un arpeggiatore completa l’intro con una percussione sintetica non intonata e cadenzata in lento smorzando.

Al chorus subito groove: ritmica di basso elettrico, Rhodes e batteria, la chitarra punteggia ogni tanto.

Lentamente fanno spazio alla presentazione del tema: unisono di Rhodes e chitarra. Il piano si concede delle licenze in risposta di quando in quando, poi spazio a Bolin che questa volta preferisce un suono più pulito, meno distorto, e dalla timbrica più bluesy. Gli risponde il Rhodes, elaborando armonicamente alcune frasi e poi lanciandosi in una sequenza ritmica eseguita con il timbro progressivamente sempre più distorto e saturato. La sperimentazione cresce fino a portare il timbro ad una risonanza esasperata rischiando l’inintelligibilità. Ma dura poco, giusto il tempo di sorprendere.

Poi tema di nuovo...un breve break, fill e ancora groove, medium, cadenzato, sornione, a tratti impertinente...

E Bolin ci scherza sopra...parafrasa...

E la regia sfuma...

Curiosità: il titolo “Red Baron” da più parti viene ritenuto un riferimento, forse un omaggio, a Manfred von Richthofen, più comunemente conosciuto come “Barone Rosso”, asso dell’aviazione militare tedesca, a cui furono attribuite oltre 80 vittorie durante i duelli aerei della prima Guerra Mondiale.

È solo una voce di popolo. La motivazione ufficiale non è mai stata definitivamente chiarita.